TERRE TUNISIENNE

© Ciné-Archives. Tous droits de reproduction ou de modification interdits.

En savoir plus

En savoir plus

- Réalisateur.ice.sJean-Jacques SIRKIS, Raymond VOGEL

- Année(s)1951 précisément

- Lieu(x)Tunisie

- Durée00:28:00

- ColorationNoir & Blanc

- FormatFilm 16 mm

- SonSonore

Réquisitoire contre le colonialisme français en Tunisie.

Après des plans sur le Tunis colonial, la première partie de Terre Tunisienne est consacrée à la situation agricole : spoliation des terres, contrôle de l'eau, paysans contraints au nomadisme, au travail journalier ou à l'émigration. Ceux qui se révoltent sont durement réprimés (6 morts sur le domaine de l'Infada).

La seconde partie du film dresse un bilan social, sanitaire et scolaire du pays : conditions de logement désastreuses (maisons de boue et de pierres, grottes et bidonvilles à Tunis), mendicité, travail des enfants, taux de scolarisation de 9%, rachitisme et tuberculose...

Le pillage économique du pays et l'exploitation de sa main-d'œuvre sont ensuite stigmatisés par des vues de dockers chargeant des bateaux de blé, de manœuvres pieds nus dans le sel, de carriers du trust Lafargue et de mineurs travaillant dans les mines de phosphate de l'extrême sud tunisien (trust de Cafsa).

La quatrième et dernière partie de Terre Tunisienne évoque le développement des luttes sociales, syndicales et anticoloniales depuis 1936, malgré la répression. Le film s'achève par les vues d'une manifestation à Tunis où percent nettement, sous les slogans anti-impérialistes et pacifistes, des revendications indépendantistes.

Terre tunisienne a été initié par quatre jeunes communistes. Né en Tunisie et y ayant grandi, Jean Beckouche étudie la médecine à Paris à la fin des années 1940 ; il milite au sein des « groupes de langues » qui rassemblent les étudiants venus des colonies. C'est lui qui propose à Serge Mallet, Jean-Jacques Sirkis et Raymond Vogel, trois de ses amis cinéastes, de réaliser un film afin de dénoncer les méfaits du colonialisme en Tunisie. En septembre 1950, le projet se concrétise et le tournage commence en Tunisie. Si Serge Mallet rentre assez rapidement en France, Raymond Vogel, Jean-Jacques Sirkis et Jean Beckouche restent deux mois sur place et enregistrent des images grâce à des soutiens locaux.

De retour en France, le film s’avère difficile à postproduire et c'est finalement grâce au concours financier d'étudiants tunisiens que Terre tunisienne peut être terminé.

Avec Afrique 50 (auquel Raymond Vogel a d'ailleurs participé), Terre tunisienne est l'un des tout premiers films anticoloniaux français. Réalisé en pleine guerre d’Indochine, le film prend un parti très engagé en plaidant pour l’indépendance de la Tunisie, qui est alors sous protectorat français.

La valeur documentaire de Terre tunisienne est particulièrement forte: le film donne à voir des images extrêmement rares pour l’époque, en particulier celles qui témoignent de la misère et des ravages du système colonial.

En France, afin de contourner la censure, la Coopérative de Production et de Diffusion du Film (C.P.D.F) diffusa parfois Terre Tunisienne sous le titre de Terre au soleil.

Réalisation : Jean-Jacques Sirkis, Raymond Vogel

Collaboration à la réalisation : Serge Mallet

Commentaire écrit par Jean Beckouche

Musique : Chevauchées des Walkyries de Wagner et airs de Jazz pour accompagner les images stipendiant le pouvoir colonial, musique arabe autrement. Lieux et monuments : Sfax, Tunis (banques, opéra, Hôtel de police, hospice, bidonville), ruines romaines de , domaine de l'Enfida, mines de potasse du sud Tunisien...

Personnalités : Le Bey Mohamed Pacha (V), l'archevêque de Carthage, le résident général Périlla (V), le syndicaliste Hassan Zadahou (R et V).

Film disponible en DVD dans le coffret <a href="https://www.cinearchives.org/Edition-DVD-Grands-Soirs-et-Beaux-Lendemains.-1945-1956_-le-cinema-militant-de-la-Liberation-et-de-la-Guerre-froide-827-6-0-0.html"><b>Grands soirs et beaux lendemains, 1945-1956 - Le cinéma militant de la Libération et de la Guerre froide</b></a>

Lieux de consultation : Ciné-Archives, Archives françaises du film, Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Forum des images

Après des plans sur le Tunis colonial, la première partie de Terre Tunisienne est consacrée à la situation agricole : spoliation des terres, contrôle de l'eau, paysans contraints au nomadisme, au travail journalier ou à l'émigration. Ceux qui se révoltent sont durement réprimés (6 morts sur le domaine de l'Infada).

La seconde partie du film dresse un bilan social, sanitaire et scolaire du pays : conditions de logement désastreuses (maisons de boue et de pierres, grottes et bidonvilles à Tunis), mendicité, travail des enfants, taux de scolarisation de 9%, rachitisme et tuberculose...

Le pillage économique du pays et l'exploitation de sa main-d'œuvre sont ensuite stigmatisés par des vues de dockers chargeant des bateaux de blé, de manœuvres pieds nus dans le sel, de carriers du trust Lafargue et de mineurs travaillant dans les mines de phosphate de l'extrême sud tunisien (trust de Cafsa).

La quatrième et dernière partie de Terre Tunisienne évoque le développement des luttes sociales, syndicales et anticoloniales depuis 1936, malgré la répression. Le film s'achève par les vues d'une manifestation à Tunis où percent nettement, sous les slogans anti-impérialistes et pacifistes, des revendications indépendantistes.

Terre tunisienne a été initié par quatre jeunes communistes. Né en Tunisie et y ayant grandi, Jean Beckouche étudie la médecine à Paris à la fin des années 1940 ; il milite au sein des « groupes de langues » qui rassemblent les étudiants venus des colonies. C'est lui qui propose à Serge Mallet, Jean-Jacques Sirkis et Raymond Vogel, trois de ses amis cinéastes, de réaliser un film afin de dénoncer les méfaits du colonialisme en Tunisie. En septembre 1950, le projet se concrétise et le tournage commence en Tunisie. Si Serge Mallet rentre assez rapidement en France, Raymond Vogel, Jean-Jacques Sirkis et Jean Beckouche restent deux mois sur place et enregistrent des images grâce à des soutiens locaux.

De retour en France, le film s’avère difficile à postproduire et c'est finalement grâce au concours financier d'étudiants tunisiens que Terre tunisienne peut être terminé.

Avec Afrique 50 (auquel Raymond Vogel a d'ailleurs participé), Terre tunisienne est l'un des tout premiers films anticoloniaux français. Réalisé en pleine guerre d’Indochine, le film prend un parti très engagé en plaidant pour l’indépendance de la Tunisie, qui est alors sous protectorat français.

La valeur documentaire de Terre tunisienne est particulièrement forte: le film donne à voir des images extrêmement rares pour l’époque, en particulier celles qui témoignent de la misère et des ravages du système colonial.

En France, afin de contourner la censure, la Coopérative de Production et de Diffusion du Film (C.P.D.F) diffusa parfois Terre Tunisienne sous le titre de Terre au soleil.

Réalisation : Jean-Jacques Sirkis, Raymond Vogel

Collaboration à la réalisation : Serge Mallet

Commentaire écrit par Jean Beckouche

Musique : Chevauchées des Walkyries de Wagner et airs de Jazz pour accompagner les images stipendiant le pouvoir colonial, musique arabe autrement. Lieux et monuments : Sfax, Tunis (banques, opéra, Hôtel de police, hospice, bidonville), ruines romaines de , domaine de l'Enfida, mines de potasse du sud Tunisien...

Personnalités : Le Bey Mohamed Pacha (V), l'archevêque de Carthage, le résident général Périlla (V), le syndicaliste Hassan Zadahou (R et V).

Film disponible en DVD dans le coffret <a href="https://www.cinearchives.org/Edition-DVD-Grands-Soirs-et-Beaux-Lendemains.-1945-1956_-le-cinema-militant-de-la-Liberation-et-de-la-Guerre-froide-827-6-0-0.html"><b>Grands soirs et beaux lendemains, 1945-1956 - Le cinéma militant de la Libération et de la Guerre froide</b></a>

Lieux de consultation : Ciné-Archives, Archives françaises du film, Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Forum des images

Présentation de la ville de Tunis, 3 millions d'habitants dans ce protectorat français. Différentes vues de la ville et de ses avenues bordées de palmiers. Un défilé militaire accompagne l'arrivée dans la ville de son altesse Le Bey Mohamed Pacha, du Résident général de France en Tunisie, Louis Périllier, et de l'Archevêque de Carthage. Le commentaire est d'emblée sans équivoque : "Monsieur le Résident Général veille jalousement à protéger les intérêts du gouvernement français sur les terres tunisiennes. Cette tutelle que représente le drapeau tunisien encadré de deux drapeaux français. On célèbre la mémoire de Jules Ferry, lui qui délcarait « La colonisation est une des meilleures affaires auxquelles on puisse se livrer. C'est pour cela qu'il nous fallait la Tunisie, c'est pour cela qu'il fallait l'Indochine. Nous ne les quitterons jamais! »

La caméra quitte les berlines élégantes pour montrer les richesses naturelles du pays : dattes, champs de blé et d'oliviers, phosphate, charbon... Richesses destinées à l'exportation (00:02:26:00 des ballots de blés sont chargés par une grue sur un cargo).

--- Dénonciation du colonialisme, de l'Empire romain à l'Empire colonial français --- Images de ruines romaines (Dougga? Capitole de Sufetula? El Jem?). "Car c'est le sort de tous les empires de s'écrouler, et de ces antiques cités, de ces palais, de ces temples, il ne reste que des ruines" (on voit des enfants, des ânes marcher sur ces vestiges) 00:03:40:00 Fumée de cheminées industrielles : "Refusant de tirer les leçons de l'histoire, l'impérialisme français dresse vers le ciel de nouvelles colonnes. Voici celles qui soutiendront le futur hôtel de police. Il érige des hôtels de ville, un ministère des finances, des casernes, des buildings pour les banques, des maisons pour les banquiers, un opéra fastueux..." Images de ces bâtiments, et des tunisiens miséreux qui passent devant.

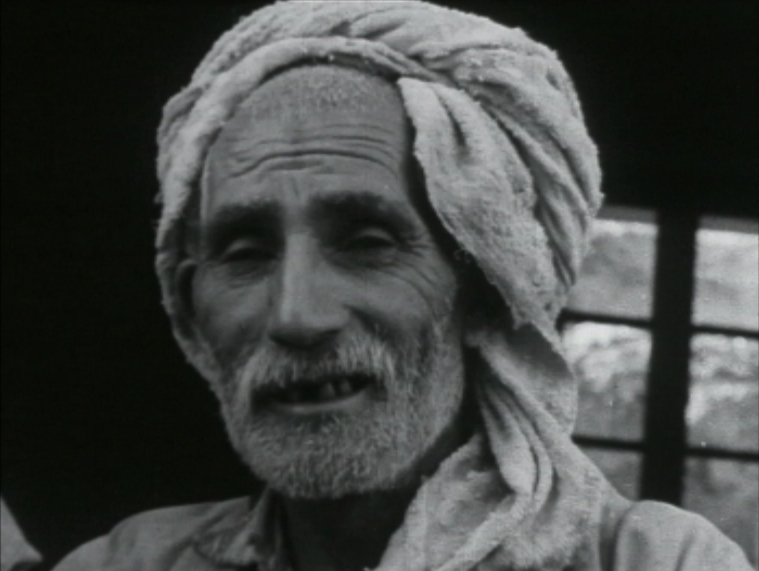

--- La spoliation des terres --- Un vieil homme aveugle prend le relais de la voix off : il cultivait un lopin de terre en famille où il cultivait des légumes (images de labour avec une charrue tirée par un âne, puis 00:05:00:00 scène de marché ; 00:05:20:00 les enfants jouent pendant que les femmes font cuire le pain dans le four en terre cuite). 00:06:30:00 "Cette terre qui nous faisait vivre, un colon nous en a chassé, prétendant l'avoir achetée. (...) Ils ont volé les meilleurs terres du pays et chaque année s'en accaparent de nouvelles."

--- L'exode des Tunisiens expropriés --- Les chemins se remplissent de familles en quête de nouvelles terres ; des femmes portent leurs enfants dans leurs bras, et des mules portent les maigres possessions des familles. Le problème principal est celui de l'eau : comment faire pousser des légumes sur une terre aussi aride, quand tous les points d'eaux sont accaparés par les colons ? Opposition entre les plans montrant les réfugiés, et les troupeaux biens nourris des grands propriétaires, sur leurs domaines à la végétation luxuriante. "L'eau coule avec abondance dans ces propriétés privées. Ceux qui passent n'ont le droit que d'étancher leur soif et de repartir en rêvant d'une vie où l'eau serait le bien de tous."

Pour subsister, certains se font embaucher comme ouvriers agricoles "sur les riches terres qu'on leur a volées". Les conditions de travail y sont effroyables, tout comme le logement (vue de tentes et de masures en paille et en terre). La répression est sévère, et l'on n'hésite pas à tirer sur les grévistes, fussent-ils des femmes enceintes, comme au domaine de l'Enfida en 1950.

---- Le mal logement --- Certains émigrent à Tunis, et s'entassent dans des bidonvilles en terre caillouteuses au abords de la capitale. "Et toujours il en arrive de nouveaux". Les hommes portent de lourds paniers, les enfants travaillent, et les femmes vont chercher l'eau à plus de 2 km. 00:11:37:00 Certains ont trouvé refuge dans des grottes. Une fois les grottes pleines, les derniers arrivés ont dû se résoudre à construire des baraques avec des bouts de planches, de fer et de détritus en tous genres.

"Pendant ce temps le Résident Général proclame son dévouement au peuple de Tunisie. M. le Résident assure que la France est là pour contribuer au développement de la Tunisie, pour assurer le bonheur des tunisiens." Images des militaires défilant dans la ville, puis de chiffonniers dans une décharge.

---- Les manques en termes d'éducation et de santé --- 45% des enfants meurent de sous alimentation ; beaucoup des survivants ont des handicaps lourds. Plan sur des enfants, puis sur des mendiants. Les enfants sont rongés par les mouches et travaillent dès leur plus jeune âge. 9% d'entre eux vont à l'école, et dans des conditions rudimentaires (par terre dehors, ou dans un camion abandonné). 00:15:39:00 Le bilan sanitaire de la colonisation : rachitisme, tuberculose, cécité, paludisme, dysenterie, typhus. La Tunisie compte 472 médecins...00:16:11:00 On voit une femme européenne, bien habillée au milieu des indigents : "La charité n'y peut rien, de toute façon elle est hypocrite. Le paternalisme officiel ne peut masquer les crimes de ceux qui construisent des palaces climatisés pour la police, à côté d'un misérable hospice dont la pancarte ment (soins gratuits aux indigents)" : deux hommes gisent par terre à l'entrée, faute d'avoir obtenu le droit d'entrer à l'hospice.

--- La spoliation des matières premières du pays --- Des hommes chargent de très lourds fardeaux sur des bateaux à destination de l'Europe. Images des mines de sel : "Pas de machines, le cheptel humain est moins cher, qu'importent les pieds rongés par le sel". 00:18:10:00 Les mines de charbon, et les milliers d’accidents du travail qui s'y produisent faute de mesures de sécurité. "Voilà des années que nous vieillissons à niveler la montagne, pour ériger des palaces aux colonialistes, pas pour nous loger. Piller, c'est ce qu'ils appellent mettre en valeur. " 00:19:59:00 Chaque matin, un train conduit des milliers d'ouvriers à l'une des plus grandes réserves de phosphate au monde. 10 000 wagons sont extraits quotidiennement. Un port moderne a été construit spécialement pour exporter le phosphate, à Sfax.

--- La gronde sociale et l'essor des syndicats --- Depuis les années 1930, les grèves se succèdent. la répression est terrible, mais "l'union se renforce autour des morts". 00:22:12 :00 De jeunes syndicalistes parcourent le pays, et répandent des nouvelles des grèves qui éclatent ici et là. Le film insiste sur la personnalité d'un vieux syndicaliste, Hassen SAADAOUI (précédemment orthographié Hassan Zadahou), qui a passé de nombreuses années en prison pour ses activités. Il parcourt les chantiers et appelle les paysans, les ouvriers et les mineurs à l'union. Gros plans sur des visages de travailleurs attentifs pendant qu'il leur parle.

La répression menace : images de tanks au garage, prêts à être utilisés, de magistrats défilant. Le commentaire égrène les "expéditions punitives" contre les étudiants, les travailleurs du blé, du sel. Le journal L'Avenir rend compte des massacres perpétrés sur le peuple tunisien. La famine fait rage : 00:25:05:00 Plan sur un homme squelettique dans les rues de Tunis.

--- Vers la victoire finale --- L'agitation grandit : les tunisiens veulent "chasser hors du pays les Français et leurs patrons américains". Vues d'une manifestation dans les rues de Tunis. Les banderoles proclament : "Unité", "Union contre la répression colonialiste", "Paix" en français et en arabe. Le salut, dit le commentaire, est dans l'union, pour la terre, la paix, et le pain.