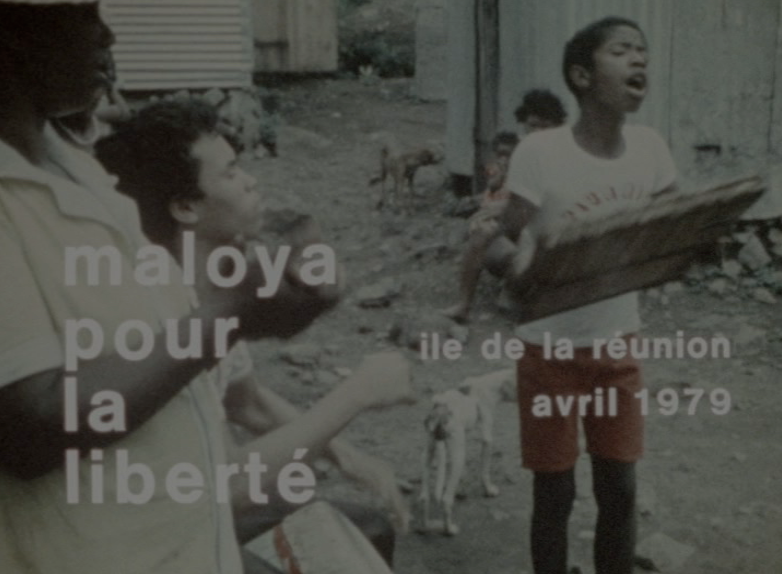

MALOYA POUR LA LIBERTÉ (ÎLE DE LA RÉUNION, AVRIL 1979)

En savoir plus

- Réalisateur.ice.sJacqueline MEPPIEL

- Année(s)1979 précisément

- Lieu(x)La Réunion (974)

- Durée00:57:00

- ColorationNB et Couleur

- FormatFilm 16 mm

- SonSonore

- CollectionUNICITÉ

« En 1963, Sucre amer, court métrage de Yann Le Masson, tourné lors de la première campagne électorale de Michel Debré, révélait l'existence d'une situation de type colonial à l'Île de la Réunion, « Département d'outre-mer ». Seize ans plus tard, en avril 1979, le séjour dans l'île, à l'invitation du Parti Communiste Réunionnais, de Georges Marchais, Secrétaire Général du Parti Communiste Français, est le fil conducteur d'une nouvelle approche de ce pays et de ce peuple. Cinq jours de rencontres avec les planteurs, les ouvriers du bâtiment et des usines sucrières, les dockers, les victimes de la répression et les habitants d'un bidonville confirment la permanence et l'aggravation de la situation coloniale déjà mise en évidence dans Sucre amer. Mais aussi, les déclarations de personnalités religieuses et politiques, l'enthousiasme et la détermination des trois grands rassemblements populaires autour de Georges Marchais et de Paul Vergès, Secrétaire Général du Parti Communiste Réunionnais, expriment la profonde volonté de changement de tout un peuple » (extrait du dossier de presse).

Avec le « Séga », le « Maloya » est le genre musical majeur de La Réunion qui se caractérise par un rythme ternaire de percussions. Le mot « maloya » viendrait du malgache « maloy aho », « maloy » signifiant « parler, dégoiser, dire ce que l'on a à dire ». Comme le blues américain, le maloya est un chant de complainte chanté à l'origine par les esclaves ayant le mal du pays ou se plaignant des mauvais traitements infligés par leur maître.

Considéré comme subversif, il fut longtemps interdit par les autorités coloniales françaises de l'Ile de la Réunion. Le Maloya est une musique fortement enracinée dans la tradition culturelle réunionnaise, mais on le retrouve aussi à Madagascar et dans plusieurs pays de l'Afrique centrale de l'Est.

Réalisation : Jacqueline Meppiel

Production : Unicité

Image : Michel Bonne

Son : Jean-Louis Ughetto

Montage : Catherine Renault et Agnès Vaurigeaud

mots clés : colonialisme, Le Port, Parti Communiste Réunionnais (PCR)

Note : Paul Vergès est un des fondateurs du PCR, en 1959, et ancien directeur du quotidien communiste réunionnais Témoignages. Il est élu maire du Port en 1971, puis député européen en 1979. Lui même comme son parti sont interdits de passages radio et télévisés ; il est question de cette censure dans le film.

Le croyant hindouiste serait Julien Ramin, et les deux prêtres Christian Fontaine et René Payet. On aperçoit aussi Angelo Lauret.

Lieux de consultation : Ciné-Archives, Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Forum des images