La Grande lutte des mineurs, un film-manifeste ?

Par Tangui Perron

Dans l’histoire du cinéma militant, La Grande lutte des mineurs est un film à part. C’est à la fois un parangon du cinéma d’agit prop’ marqué au fer rouge de la guerre froide, un document unique sur un événement historique longtemps négligé (la grèves des mineurs de l’automne 1948) et, enfin, une œuvre entourée d’une belle aura et de nombreuses légendes, dont il est peu aisé de faire l’exégèse.

Depuis plus de quinze ans, La Grande lutte des mineurs est souvent programmé lors de séances patrimoniales, visionné sur internet et les télés aiment à en diffuser quelques extraits (souvent les mêmes). Selon les contextes de la projection, ce film coup de poing peut déclencher des applaudissements enthousiastes, embuer les regards ou, au contraire, provoquer quelques sourires gênés ou légèrement hautains. Avant cette patrimonialisation relativement récente, La Grande lutte des mineurs était pourtant fort difficile à voir : interdit dès sa sortie, il ne fut que très rarement diffusé durant les décennies qui suivirent sa réalisation. À Albi, le syndicat des mineurs garda longtemps une copie du film dans le coffre-fort du syndicat, comme un bien précieux et une preuve éclatante qu’il ne fallait pas montrer au grand jour. Le cinéaste communiste Louis Daquin aimait par contre le projeter à ses étudiants de l’IDHEC – et certains d’entre eux, tel le cinéaste et producteur Richard Copans, s’en souvinrent sans doute quand ils tentèrent d’écrire collectivement une nouvelle page de l’histoire du cinéma militant après 1968. La Fédération du Sous-Sol (CGT) ne semble avoir remontré La Grande lutte des mineurs qu’à partir de 1978, lors d’un colloque sur la grève de 1948 et alors que la rupture de l’union de la gauche favorisait le rappel historique de la répression organisée par un gouvernement socialiste – le ministre Jules Moch en tête.

Un film de guerre froide

Les spectateurs qui découvrent aujourd’hui ce film peuvent être surpris par la violence de la répression. Celle-ci n’est pas inventée, même si elle est mise en avant, voire exagérée, par la bande-son et le montage. Des soldats de la classe 47 furent bien maintenus sous les drapeaux et envoyés sur le carreau de la mine, des auto-mitrailleuses circulèrent bien dans les corons et les forces de l’ordre firent effectivement feu sur les mineurs. Au bilan de cette grève chaude (et perdue), il faut compter des milliers de licenciements – malgré le droit constitutionnel de faire grève –, des centaines d’emprisonnements et six morts par balles, coups de crosse ou à la suite de blessures. Les mineurs licenciés se voyaient aussitôt chassés de leur logement fourni par la mine, ce qui plongea de nombreuses familles dans la misère. Au passage, on vérifie que le slogan « CRS = SS » n’est pas né, contrairement à ce qui est encore souvent dit, en 1968 mais en 1948. Les CRS (Compagnies Républicaines de Sécurité) n’ont d’ailleurs pas été inventées par le ministre de l’Intérieur Jules Moch mais remaniées par celui-ci, pour leur donner une fonction uniquement répressive, fonction qu’elles n’avaient pas à leur origine. Face à cette violence d’Etat – comparée à l’occupation allemande -, la riposte ouvrière est justifiée et, chose rare dans l’histoire du cinéma militant, montrée (plan sur des armes improvisées). La Seconde guerre étant toute proche, il est vrai que certains mineurs furent tentés de renouer avec les techniques et les méthodes de la Résistance1. En 1947, beaucoup de mineurs avaient mis fin à la grève de l’automne par discipline syndicale mais la volonté d’en découdre était restée là, démultipliée par la pénibilité des conditions de travail et d’existence, et alors que les directions syndicales étaient écartés de tout pouvoir gestionnaire dans les mines.

D’autres informations factuelles émanent du film et celui-ci peut aussi nuancer certains raccourcis historiques. Il a souvent été dit que le mouvement ouvrier français, particulièrement le PCF et la CGT, avait totalement occulté après-guerre la part des étrangers dans la Résistance. A l’écoute du commentaire off (écrit sept ans avant le poème d’Aragon sur l’Affiche Rouge), il semble nécessaire de nuancer ce jugement. De même, le plan final – une vieille femme blanche aux cotés d'un travailleur noir – semble avoir une fonction symbolique anti-raciste. Les troupes coloniales, comme à Marseille en 1947, étaient en effet parfois utilisées pour réprimer les grèves ouvrières de la métropole – quand elles n’étaient pas utilisées pour briser des luttes d’indépendances d’autres rives, à l’instar des troupes d’« Afrique du Nord » expédiées en Indochine. Le danger était alors de voir augmenter des réactions racistes au sein des populations ouvrières, d’où la nécessité de ce plan symbolique rappelant l’internationalisme prolétarien, « le coude-à-coude entre les peuples » comme le clame René Vautier à la fin d’Afrique 50 (1951), sur ces mêmes images empruntées à La Grande lutte des mineurs2. A la fin des années 1940, au paroxysme de la Guerre froide, les luttes ouvrières acharnées comme certaines mobilisations anti-coloniales se combinent parfois pour mettre à mal la suprématie occidentale. Cependant, pour les réfugiés comme pour les immigrés, moins protégés par des droits politiques, le militantisme n’est pas sans risques supplémentaires. Si, contrairement à ce que dit le commentaire du film, il ne semble pas qu’il y ait eu d’expulsions de réfugiés espagnols vers leur pays d’origine en 1948, l’interdiction du Parti communiste espagnol sur le sol français en 1950 se solda par l’expulsion de nombreux militants espagnols en Allemagne de l’Est – on ne sait quel fut par la suite leur parcours... L’antiracisme proclamé de La Grande lutte des mineurs peut aussi se doubler d’un anti-américanisme virulent (y sont dénoncées les visées « yankee ») comme d’une certaine xénophobie vis-à-vis des allemands (appelés « Boches », mot que l’on fait rimer avec le nom du Ministre de l’Intérieur rebaptisé Jules « Moche »…). Film de lutte, La Grande lutte des mineurs est aussi un film de propagande du temps de la Guerre froide.

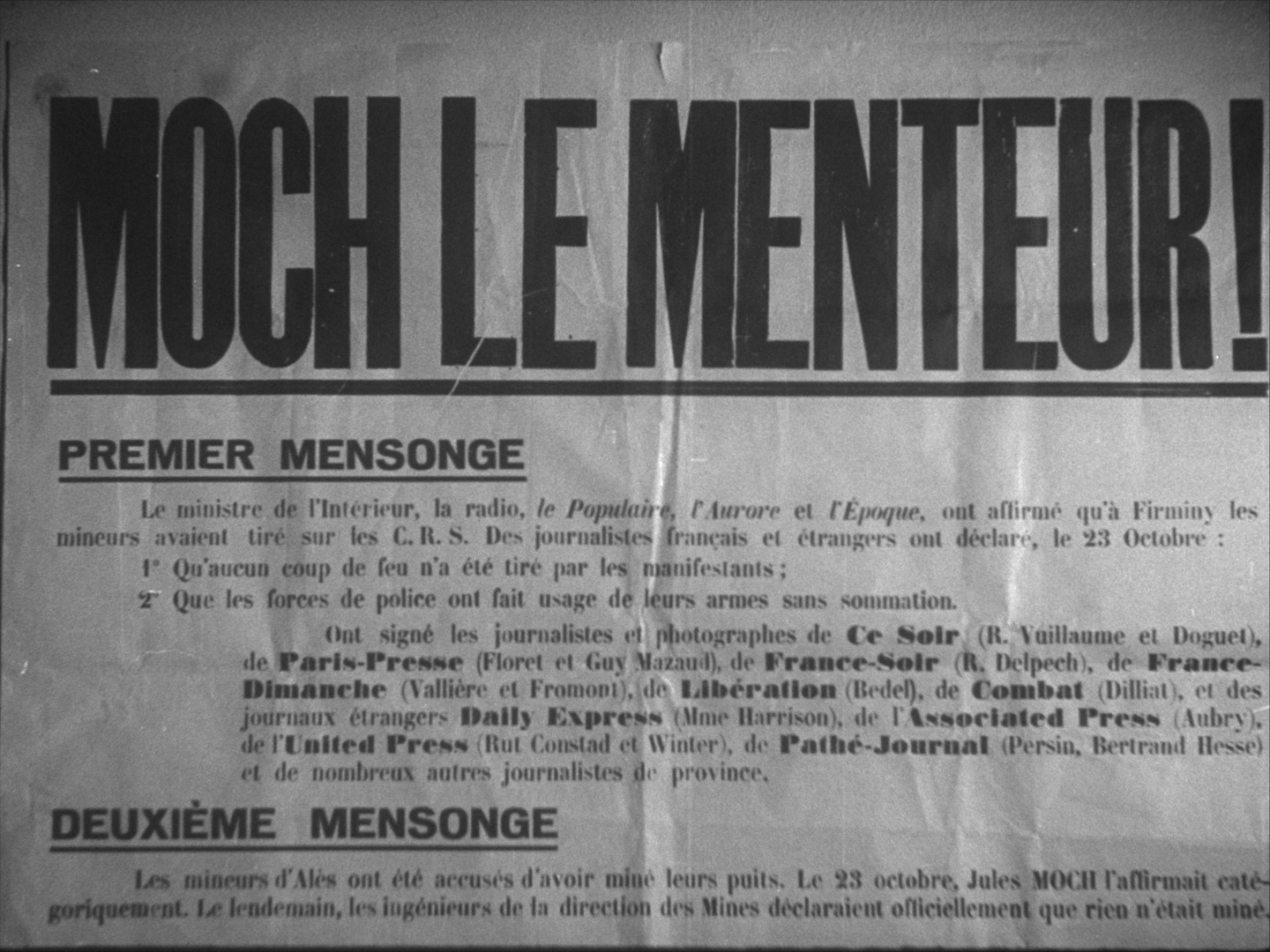

Peut-être atteint-on ici la quintessence du cinéma militant. Film d’agitation, La Grande lutte des mineurs dénonce, crie, brandit des images de blessés et montre des images de la répression – dès son origine, le cinéma militant utilisa cette grammaire de l’effroi. En mobilisant les affects, La Grande lutte des mineurs désigne et stipendie ses ennemis mais il entend aussi déclencher des gestes concrets de solidarité prolétarienne – séquence des enfants que viennent chercher les cars des municipalités ouvrières de la région parisienne, appel aux dons, plan d’agriculteurs offrant des victuailles… Est ici montrée et réactivée une ancienne tradition du mouvement ouvrier, dans la lignée des soupes communistes qui, à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle, offraient aux grévistes des repas pris en commun. Ce film emplit une autre fonction : celui de contre-information. De manière quasi tautologique, il montre – comme éléments de preuves - des affiches dénonçant des mensonges gouvernementaux et autres « vérités officielles » rendant les mineurs responsables de la violence. Cette séquence filmée serait d’ailleurs comme un écho filmé d’un communiqué de Charles Chézeau3 : « Non, les actualités cinématographiques ne serviront pas à tirer dans le dos des mineurs ». Il y dénonce la partialité des actualités filmées, la censure clandestine du Ministère de l’intérieur et la préparation d’un arrêté renforçant la censure cinématographique. Le syndicaliste termine son communiqué en exhortant « les camarades des laboratoires de tirage et de développement de films cinématographiques à s’opposer à toute falsification de la vérité ».

Qui a réalisé La Grande lutte des mineurs ?

Peut-être faut-il ici éviter la tentation auteuriste et insister surtout sur la fonction politique d’un art collectif (le cinéma militant) et s’en tenir alors à ce générique sibyllin : « réalisé bénévolement par les techniciens et les travailleurs du film (CGT) ». Détaillons néanmoins ce générique, sans résoudre toutes ses énigmes. Une grande part des images a été tournée en fait par André Dumaître, solide opérateur né en 1920 qui, quand il ne tournait pas pour Henri-Georges Clouzot, Jacques Becker ou John Berry, a réalisé de nombreuses images pour l’ORTF et pour le cinéma du PCF et de la CGT. Il put, selon les souvenirs qu’il nous a confiés, obtenir des plans pris de derrière les CRS, en empruntant la carte professionnelle d’un opérateur mandaté par les actualités filmés, Louis Félix, pour qui il obtint, en retour, l’autorisation syndicale de filmer du côté des manifestants. Alors élève à l’IDHEC et assistant stagiaire sur le tournage, René Vautier ne put participer longtemps au tournage car il fut rapidement arrêté par la police sur le port de Dunkerque où devaient être captées des scènes valorisant la solidarité des dockers. Le montage fut assuré par Fabienne et Paula Tzank, dites les sœurs Neurisse4, qui ont confié à l’auteur de ces lignes avoir sonorisé le film (tourné en muet) en rajoutant différents cris et bruits, allant du japonais passé à l’envers à des tirs de mitrailleuse - arme qui ne fut heureusement pas utilisée sur le terrain. Elles revendiquent également l’écriture du commentaire (qui marqua la direction de la fédération des mineurs par sa virulence), commentaire un temps attribué à Roger Vailland ou à Vladimir Pozner. Louis Daquin, secrétaire général du syndicat des techniciens du film de 1945 à 1962, a couvert de son autorité la réalisation de ce court métrage qui lui est souvent attribué dans différentes filmographies5. Au moins un plan est un plan d’emprunt : celui, en début de film, d’un mineur maniant le pic dans un étroit boyau – certainement détourné des actualités filmées, il a aussi servi à illustrer, par ailleurs, la jeunesse de Maurice Thorez. Il est également possible que quelques plans tournés à l’occasion du Point du jour (1949), la (belle) fiction minière de Louis Daquin, aient été réutilisés – les archives du cinéaste ont longtemps conservé une autorisation de tournage, mais celle-ci datait de 1947.

Ces conjectures ne doivent pas occulter la parution au Journal officiel du 6 décembre 1948 d’un arrêté relatif à la délivrance des visas d’exploitation des films publicitaires ou destinés à des fins non commerciales. Signés par huit ministres – Paul Coste-Floret, Yvon Delbos, Robert Lacoste, François Mitterrand, Jules Moch, Paul Ramadier, Robert Schuman et Pierre Schneiter – ce décret, dont l’interprétation est aujourd’hui sujet à débat, fut aussi utilisé contre la diffusion des films militants. La Grande lutte des mineurs fut la première victime de ce durcissement de la censure6.

Tangui Perron, historien.

1 Pendant la grève de 1948, une compagnie ou un groupe de CRS fut encerclé et désarmé ; en 1947, des rails furent déboulonnés pour empêcher la venue de ce qu’on croyait être un train de soldats – cela provoqua une catastrophe ferroviaire, évoquée dans 1er mai 1948, chemin de la liberté

2 Ce même plan est aussi utilisé par Louis Daquin dans La Bataille de la vie (1949) et Joris Ivens dans Le Chant des fleuves (1954)

3 Charles Chézeau (1905-1955), ancien peintre décorateur aux studios de Billancourt, Résistant, secrétaire général des Travailleurs de l’Industrie du Film et de la branche cinéma de la Fédération nationale du Spectacle à partir de 1945, sera aussi secrétaire genéral de la Fédération CGT du Spectacle de 1951 à sa mort. Le fonds de la Fédération nationale du spectacle et le fonds Charles Chézeau sont consultables aux Archives Départementales de la Seine-Saint-Denis.

4 Fabienne (née en 1918) et Paula (née en 1907), issues d'une famille chassée par les pogroms de Russie en 1890, sont des monteuses réputées d’actualités cinématographiques dès les années 1930. Paula, chef monteuse à Eclair-Journal en 1933, épouse Pierre Neurisse dans la clandestinité. A la Libération, ce dernier est brièvement directeur des Actualités Françaises. Après-guerre, celles qui se font désormais appeler les soeurs Neurisse montent bénévolement de nombreux films du PCF et de la CGT, parmi lesquels Les Lendemains qui chantent (1946), Mon ami Pierre (1951), Horizons (1953)....

5 A la fin du livre autobiographique de Louis Daquin, On ne tait pas ses silences (1980), la filmographie du cinéaste, établie par Bernard Eisenchitz et Gérard Vaugeois, mentionne La Grande lutte des mineurs. Remarquons cependant que Georges Sadoul dans les Lettres françaises du 30/11/1950 ne cite pas ce film d’agit prop’ dans l’article qu’il consacre au cinéaste communiste et à son œuvre. (« Louis Daquin, lauréat du prix de la paix. La Bataille de la vie, film interdit par la censure »).

6 Si, dans le pays minier et pour de nombreux militants, Jules Moch est resté un nom honni, les évolutions de la direction du PCF quant au dirigeant socialiste n’ont pas dû contribuer à la circulation du film. Hostile à la création d’une communauté européenne de la défense, Jules Moch bénéficia en effet, aux élections législatives de 1962, d’un retrait du candidat communiste de sa circonscription (Raoul Calas) pourtant arrivé en tête.